春になると、京都の嵐山に和装やスーツ姿の子どもたちが歩く姿をよく見かけます。

向かうのは、嵐山の虚空蔵法輪寺。

そこで行われているのが「十三まいり(じゅうさんまいり)」という行事です。

数え年13歳を迎える春、子どもが「知恵を授かるため」にお寺にお参りする――

なんとなく京都らしいこの風習。

私自身もこの春、息子の十三まいりに行ってきました!

その体験も交えながら、「十三まいりってどんな行事?」「京都だけのものなの?」「振り返ってはいけない橋って何?」といった疑問にお答えしていきます。

十三まいりとは?

「十三まいり」とは、数え年13歳(満12歳)になる子どもが、

知恵や福徳を授かるためにお寺にお参りする行事です。

もともとは旧暦3月13日(新暦の4月13日)に行われていて、

知恵の仏さまとして信仰される虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)にお参りします。

始まりは平安時代です。

当時の天皇だった清和天皇が、数え年で13歳になった時、

嵯峨の法輪寺で成人の儀式を行われたのが始まりだとされています。

当時の日本は、13歳が「成人」と見なされていた時代です。

13歳で一人前として扱われ始める大切な節目です。

以来、京都では「知恵の仏さま」である虚空蔵菩薩にお参りする「十三まいり」が続いています。

十三まいりの時期は?

現代では「小学校卒業後の春休み」に行く人が多いです。

本来は数え年13歳=小学校6年生になる春に行くのが正しいです。

しかし、最近では区切りの一つとして、

小学校卒業式後や卒業後の春休み中に十三まいりに行くのが主流になりつつあります。

虚空蔵法輪寺での十三まいり参詣期間

春:3月13日から5月13日(4月13日を中日とした一月間)

秋:10月から11月

※基本的にはこの期間ですが、ご祈祷はこの期間以外でも受け付けてくださるそうです。なので、どうしても参詣期間に行けない方は相談してみてはいかがでしょう。

十三まいりの服装は?

十三まいりは大人になる儀礼のため、本来は男女問わず和装が正式な服装です。

けれども、実際には卒業式のスーツ姿、ワンピース姿や袴姿など、装いも多様です。

もちろん、和装でしっかりと決めてお参りする子もいれば、

学校の制服で訪れる子どもたちも見かけます。

カジュアルな服装の方もいましたよ。

私の息子には卒業式で着たスーツを着せました。

十三まいりの流れは?

1. まずは十三まいりの受付

子どもの成長への感謝と、これからの健康や幸せを願ってご祈祷を受けます。

そのために、まずは受付をして祈祷料を納めます。

法輪寺でのご祈祷料はこちら

一週間のご祈祷 5,000円

一ヶ月間のご祈祷 7,000円

一年間のご祈祷 13,000円

※祈祷料はお寺によって異なるので、事前に確認しておくと安心です。

※書かれている期間は次の2.で書いた漢字を身代わりとして姓名を読み上げてご祈願してくれる期間です。

2. 次に漢字を一文字書く「一字写経」

受付後、半紙に子どもが自分の思いを込めた漢字を一文字だけ書きます。

これは「写経」という仏教の伝統にならったもの。

漢字を書いた紙を受付に渡して、ご祈祷の順番を待ちます。

3. そして本堂でご祈祷を受ける

受付順に名前を呼ばれますので、呼ばれた家族から本堂に入ります。

そして、ご祈祷を受けます。

勿論ですが、本堂の中は撮影厳禁です!

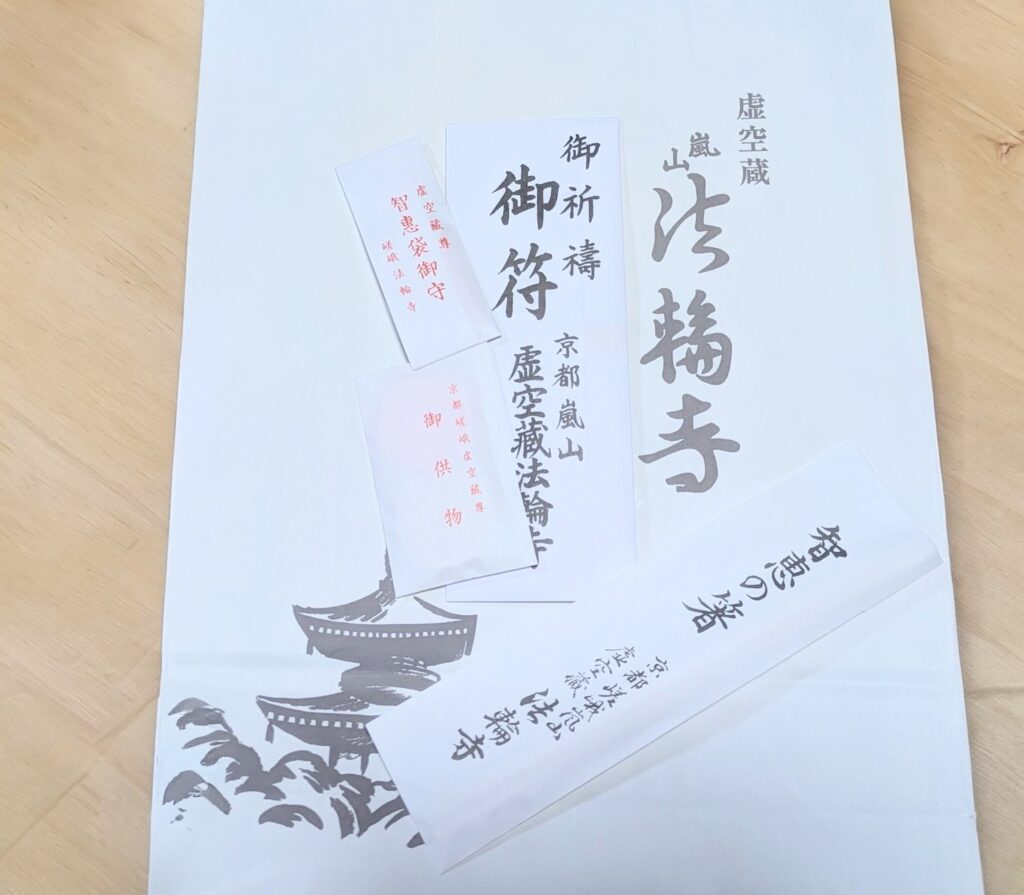

4. お札やお守りをいただく

最後に、「知恵守り」やお札などの授与品を受け取って終了です。

いただいたお守りは1年間大切に持ち、1年後に返納するのが習わしです。

そして、参拝後は振り返らずに渡月橋を渡ります。

なぜ振り返ってはいけないのか。

その理由は・・・後ほど。

授与品の中に「智恵の箸」があり、ご祈祷後の初めての食事はこの箸を使用します。

我が家は午後にご祈祷だったので、その日の晩御飯で使用しました。

十三まいりは京都だけの風習?

「十三まいり」は「京都だけの行事」と思われがちです。

嵐山の法輪寺が全国的に有名なため、そのように紹介されることも多いそうですが、

実は京都だけではないようです。

全国にある虚空蔵菩薩をお祀りしているお寺や神社では十三まいりはあるようです。

しかし、京都では歴史ある風習として根強く残っていますが、

全国的には七五三ほど一般的ではありません。

そのため、「京都特有の文化」と認識されているようです。

京都には「十三まいり」以外にも、季節ごとに行われる伝統行事がたくさんあります。

ほかの行事については、「京都の暮らし」カテゴリーでも紹介していますので、ぜひご覧ください。

法輪寺でのご祈祷後、渡月橋では「振り返ってはいけない」?

十三まいりの参拝で子どもたちにとって大仕事なのが、

法輪寺の帰り道に渡る「渡月橋(とげつきょう)」。

「参拝を終えて橋を渡りきるまでは、後ろを振り返ってはいけない」という風習があります。

なぜ振り返ったらだめなのでしょうか。

それは、後ろを振り返るとせっかく授かった知恵が返ってしまう、と伝えられているからです。

子どもたちは親たちから「絶対振り返ったらあかんよ!」と言われるため、

口を閉じ、まっすぐ前を向き渡月橋を渡っていきます。

もちろん、振り返らそうとする親もいるわけで…(笑)

一方で、春の嵐山は観光シーズン真っ只中!

国内外の観光客がにぎやかに陽気に橋を歩いています。

それに対して、緊張しながら静かに黙々と橋を渡る子どもたち(笑)

「どうしたの?何かあったの?」と言わんばかりの不思議そうに見る旅行者をよそに、

知恵を胸に橋を渡る子どもたち。

それもまた、京都らしい春の風景のひとつです🌸

十三まいりは、子どもの成長を実感できる大切な節目の行事です。

京都の美しい風景とともに、家族の思い出として心に残る一日になることでしょう。

コメント